さらに千葉県調理師試験を攻略

前回に引き続き千葉県調理師試験を攻略していきます。前回は「誤っているものを選びなさい」

だけでしたが、今回はどうなるのか。

見ていきましょう。

平成24年度を攻略

問題1 郷土料理に関する記述で、誤っているものはどれか1、「石狩鍋」は北海道の郷土料理である

2、「きりたんぽ」は青森の郷土料理である

3、「おやき」は、長野県の郷土料理である

4、「手こねずし」は三重県の郷土料理である

はい、「1」は合ってる

「2」は間違ってる。って事で「2」が正解なんですが、

他もチェックしてみましょう

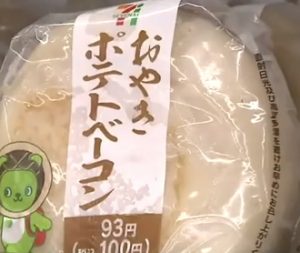

おやきは、小麦粉・蕎麦粉などを水で溶いて練り、

薄くのばした皮で小豆、野菜などで作った餡を包み、焼いた食品である。

形状は円形で、直径8~10cm程度が一般的。長野県の郷土料理

初めて聞きました。

関東地方の方にはなじみがあるんでしょうかね?

長野県の多くの地域は、急峻な地形や寒冷な気候ゆえに米の栽培に適さない。

したがって、米の代わりにコムギやソバを原料とした食品が古くから食べられていた。

おやきはその一つであり、小麦粉や蕎麦粉を練って作った皮で具を包む。

との事で、信州地方ではコンビニでも売ってるみたいです。

税込100円!安っす。一度食べてみたいですね。

手こね寿司(てこねずし)とは、志摩地方南部で

見られるちらし寿司の一種である。

赤福や伊勢エビだけじゃないぞ!って感じですが

関西人にもかかわらず知りませんでした。

修学旅行で行ったけど食べた記憶ないなあ。

寿司は各地いろいろあるのでチェックしておきましょう。

問題2 各国の料理に関する記述で、誤っているものはどれか

1、ボルシチ、ピロシキはロシア料理である

2、国際的な宴では、イギリス料理を提供することが多い

3、フランス料理の基礎は、イタリア料理であると言われている

4、エスニック料理は、東南アジア一帯の国々の料理ことである

1と4は合ってそう。イギリス料理って

まずいという偏見があるので、これは違うんじゃねと考えて

「2」を選択。

正解でした!

国際的な宴ではフランス料理が提供される事が多いようです。

まあ、認識どおりかな。

次!

問題3、文化的規制による、食物摂取の制限による記述で、誤っているものはどれか

1、ヒンズー教は、魚肉を食べない

2、イスラム教は、豚肉、血液を食べない

3、ユダヤ教徒は、うろこのない魚(えび、いか、うなぎなど)、血液、豚肉を食べない

4、厳密な菜食主義者は動物性の食品を全く食べない

ニューデリーとかで牛が普通に歩いている光景のイメージあると思います。

ヒンズーの禁忌は「牛肉」で「魚肉」ではありません。

ただ、動物系の肉や卵は食べない人は多いようです。

次!

問題4、主要作物とその食べ方に関する記述で誤っているものはどれか

1、ミクロネシア、ポリネシアでは、「パンの樹」を「石焼き」「石蒸し」をして食べる

2、アフリカ大陸やオセアニアでは「ヤムイモ」を「おねり」や「「石蒸し」をして食べる

3、ヨーロッパでは「キャッサバ」を「石焼き」「石蒸し」をして食べる

4、北アメリカ、メキシコでは「トウモロコシ」を「トルティージャ」「粗挽き粥」として食べる

コレ前回も出てましたね

「キャッサバ」は「タピオカ」の原料で、

アフリカ、南アメリカ、アジアが主生産地でヨーロッパではありません。

平成25年度を攻略

問題1、「国民健康・栄養調査」結果(20歳以上)において、平成13年より平成23年の方が摂取量が多いのは次のうちどれか1、魚介類

2、肉類

3、果実類

4、野菜類

まあ普通に考えて、明らかに増えてるのは

「2」やんね?

一応他の選択肢も確認しましたが

野菜類は減ってるみたいです。

ちゃんと野菜食べようねー

次!

問題2、本膳料理に関する記述で、正しいものはどれか

1、懐石料理の事である

2、一汁一菜である

3、武家社会の饗応の膳である

4、鎌倉時代に完成した

はい、これは何度も出てきますね。

本膳料理だけでもちゃんと覚えておきましょう。

「食事をとる」という行為自体に儀式的な意味合いを持たせているのが特徴。

室町時代に確立された武家の礼法から始まり江戸時代に発展した形式。

って事で正解は「3」です。

次!

問題3、行事と行事食に関する組み合わせで、正しものはどれか

1、端午 ひしもち

2、上巳 七草かゆ

3、七夕 冷麦

4、人日 ちまき

行事が分かりづれえな。

上巳は三月三日の桃の節句。

ひなまつりですね。

人日とは、作業量の大きさを表す単位の一つで、

何人で何日間働けばこなせるかを表したもの。

あ、コレ違うわ(笑)失礼。

正月7日の称。七草粥(ななくさがゆ)を食べる風習がある。

ってことで、3が正解。

以前そうめんって問題がありましたが

冷麦でもOKって事で覚えておきましょう。

問題4、郷土料理に関する組み合わせで、誤っているものはどれか

1、さばの船場煮 大阪府

2、いわしのさんが 千葉県

3、えび芋料理 奈良県

4、治部煮 石川県

おおお、新しい選択肢がありますね。

はっきり分かるのは4は合ってる

ただ、大阪には船場という地名があるので1は合ってそう

で、3のえび芋は京都のイメージがあるので

「3」を選択。

正解!

他も確認しましょう!

船場煮とは、大阪の船場の商人が安いサバと安い大根を一緒に煮たものを、

おかずにご飯を食べ、食費を始末していたことから、名付けられたそう。

らしいです。船場って所は繊維街で服飾関係の問屋さんが沢山ある所です。

昔から商人の街のイメージなので合わせて覚えておきましょう。

さんがとは、ねぎ、しょうが、みそを混ぜたあじやいわしのたたき身を貝殻に詰め、

青じそをのせて直火で焼く、千葉・外房の郷土料理です。

千葉県の試験なのでさすがにこれはほとんどの人が分かるんでしょうね。

自分は分かりませんでしたが。

ご飯に合いそうですね。

一度作ってみたいと思います。

平成26年度を攻略

問題1、食の分野のユネスコ無形文化遺産で、登録されていないものは、次のうちどれか1、和食 日本人の伝統的な食文化

2、フランスの美食術

3、中国の満漢全席

4、メキシコの伝統料理

メキシコは入ってなさそう

とかいうめっちゃ失礼な先入観で

「4」を選択。

正解は「3」

メキシコの皆さん

すみません。

満漢全席に関しては今はて料理の伝統が途絶えており

中華料理店で出される満漢全席といわれるものの多くは

宮廷と無縁の料理人が資料に基づいて、あるいは想像を膨らませて

調理したものが多いとされる。

という昔から伝統が続いているものでないのが

登録されていない一因のようです。

問題2、日本の平成24年度の食料自給率に関する記述で、正しものは次のうちどれか

1、食料自給率の調査は、内閣府が行っている

2、米の自給率は、56%であった

3、大豆の自給率は、88%であった

4、野菜の自給率は、78%であった

2は低すぎる、3は高すぎる。

1か4で、「1」を選択。

正解は「4」

食料自給率の調査は、農林水産省がやってるみたいです。

一言いいすか?

どうでもええわ。

次

問題3、食育基本法に関する記述で、誤っているものはどれか

1、目的の1つは、健康で文化的な国民の生活に寄与することである

2、目的の1つは、豊かで活力のある社会の実現に寄与することである

3、制定の背景の1つに、「食事」マナーの欠如がある

4、制定の背景の1つに、「食」を大切にする心の欠如がある

これも前に出てきましたね。

どれも合ってそうですが、マナーはちょっと違う。

って事で「3」が正解

千葉県法律関係好きっすね。

次

問題4、アジア料理に関する記述で、正しいものはどれか

1、韓国 チャパティ

2、ベトナム ゴイクン

3、タイ サムゲタン

4 インド トムヤムクン

はい、これも見ていくと

チャパティはインド、サムゲタンは韓国

トムヤムクンはタイで理解しているので

ゴイクンしかあり得ない。

「2」が正解!

ゴイクンはでも前に出てきましたね。

ベトナムの生春巻きの事です。

まとめ

「誤っているものはどれか」以外の問題が出たのは意外でしたが、同じ内容でも目新しい選択肢が出てきていて

良く考えて作られているなと感じました。

次回は直近3年分を攻略しますよ!!