今回は北海道の過去問を攻略

大阪の過去問は過去5年分は一通り終わったので今回は他地域に挑戦って事で、北海道の

過去問を攻略するよ。

って事で探していると、、、

過去問はあるけど、答えがねえよ!

いや詳細説明はいいけど、答え位配布しとけよ。

過去問を皆がやる意味分かってます?

北海道の担当者さん?

落ちたらもう一回受けてもらえるから

ラッキーって事?

そういうのは大阪人の考え方なんやけど、、、。

しかも1回につき食文化概論が5問ある。

あんな意味ない奴(笑)

でも0点を取る確率は減っていいってことかな。

まあ、一杯予習できるぜって事で

やっていきますよ~!!

さっそく回答平成25年版

1、次の我が国の食文化の発展についての記述のうち、正しいものを選べ(1)精進料理は、仏教の教義に従って、植物性食品のみを食材とした寺院料理として始まった

(2)普茶料理は、安土桃山時代に、客にお茶を立ててもてなす前に出す軽い食事として始まった

(3)本膳料理は、平安時代の貴族社会の饗応(きょうおう)の膳として、自由で気楽に楽しむための料理として始まった

(4)とんカツ、ハンバーグ、グラタンは、明治時代の3大洋食と呼ばれ、人々に親しまれた

4が目新しい選択肢ですが、ぱっと見てもっと馴染みのある

洋食がある事がわかる。カレーが入ってないのは絶対おかしい。

で4はない。

1が一見間違ってそうな所が無く他を確認。

2は軽い料理じゃない。大皿から皆で取り分ける料理なので違うはず。

3はもっと新しい武家料理のイメージなので3も違う。

って事でたぶん1が正解のはず

もっとちゃんと解説すると

普茶料理は、江戸時代初期に中国から日本へもたらされた精進料理。

宇治の黄檗に禅僧隠元隆琦が伝えたとされる料理で、

卓を囲み大皿に乗った料理を各人が取り分けるのが特徴。

本膳料理は室町時代に確立された武家の礼法から始まり江戸時代に発展した形式で

「食事をとる」という行為自体に儀式的な意味合いを持たせているのが特徴。

ちなみに4はとんかつ、コロッケ、カレーが正解です。

2、次の調理過程に関する記述の()に入る語句の組み合わせのうち正しいものを1つ選びなさい。

「食品は最終的に食卓に運ばれるまでには、食事計画(献立)に始まり(ア)を経て、(イ)、配膳に至る過程が必要である

ア イ

(1)食材の調達 盛り付け

(2)調理操作 冷却

(3)調理操作 盛り付け

(4) 食材の調達 冷却

調理操作についてですが

調理操作とは

私たちが生では食べることが出来ない、汚れがついている、ぬめりがる等で、

調理をしなければ体で消化できないものを消化できるようにする操作、の事です。

包丁がからだの消化を助けるための延長線上にある、

食品を切る操作ということになります。

そして切る以外にも、煮る、揚げる、炒めるのも、

献立を決めて盛り付けて配膳をするなかでいちばん大事な、

調理操作ということになります。

ここを抑えておければ調理操作は必要なので2か3、

盛り付けと冷却どっちが必要かと考えれば、盛り付けなので3が正解。

「食材の調達も必要やろ」

「盛り付けなんかいらん」

って人もいるでしょうが、

「調理は人間にしかできない事で、

人間にしかできない内容」と考えましょう。

食材の調達も冷却も他の動物でもできるからね。

3、 次の行事食の組み合わせのうち、謝っているものを一つ選びなさい

(1)2月 恵方巻き

(2)6月 柏餅

(3)9月 月見団子

(4)12月 年越しそば

これは簡単ですね。全部分かるくらいです。

柏餅は5月の端午の節句で食べるものなので2が正解!

説明も不要でしょ。これは。

というか2がわからなくてもそれ以外は正しいと分かるはず。

こういう問題は確実に取りましょうね。

4、次の中国料理の4つの系統とその代表料理の組み合わせのうち、正しいものを1つ選びなさい。

(1)揚子江下流地帯 四川料理(麻婆豆腐)

(2)揚子江上流地帯 北京料理(餃子)

(3)黄河流域地帯 上海料理(上海ガニ)

(4)亜熱帯海岸地帯 広東料理(飲茶点心)

これは難しいな。3問しか出ない地域では

ほとんど見ないレベルの問題。

実際に出たら間違っても仕方ない問題ですが

なんとか覚える方法を探したいので以下解説です。

揚子江とは中国最大の川。チベット高原北東部に源を発し、

重慶・三峡を経て華中を横断、江蘇省の上海付近で東シナ海に注ぐ。

とあるので、揚子江の下流にあるのは

上海なので、1は不正解、2も3も不正解とわかりますね。

どうも代表料理は全部あっている感じなので、

難しいな。せめて揚子江=上海で何か覚え方が無いかと考えていると、、、

「合唱の最初は「揚子」をみて「しゃんはい!!」と掛け声をかけましょう」

最近語呂合わせいまいちやな。すみません。

5,次の日本料理の食糧生産と消費のバランスについての記述のうち誤っているものを選びなさい

(1)食品自給率は、世界的水準からみても極めて低く、米、野菜を含むほとんどの食品を輸入に頼っている

(2)米の摂取量は1960年をピークに減少を続けている

(3)鶏卵の自給率は100%に近いが、飼料大部分は輸入に頼っている

(4)油脂類や動物性食品、特に肉類の摂取量の伸びが著しい

これは良く読めばすぐに分かる問題。

1ですが、米は輸入には頼っていない、よって1が不正解。

まあ、間違いないですが、一応他も確認。

2はその通り、パン食増えてるしね。

3も突っ込む所が無いな。つまらん。

4も特に疑う所がないんで1が正解!!

こういう問題は落ち着いて問題を確認してください。

以前も言いましたが絶対に時間の余る試験です。

「食文化概論は最後に解きましょう」

今回はまだ続けますよ。

まだまだ回答平成26年版

1.次の小麦の特性に関する記述のうち、誤っているものはどれか。一つ選びなさい。(1)アミノ酸スコアは低い。

(2)外皮がもろく、胚乳部がかたい。

(3)生産は冷涼乾燥の地域に適し、連作が困難。

(4)グルテン(たんぱく質)による粘弾性がある。

4は合ってる。1と3はよくわからなかったけど

2は逆の様な気がしたので2と回答。

答えは「2!」

やっぱりね。

一応全選択肢確認します。

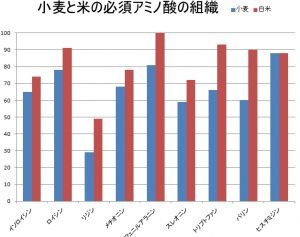

(1)ですがアミノ酸スコアとは、必須アミノ酸の

配合バランスを点数化したものです。

人間の体は20種類のアミノ酸=たんぱく質から

構成されています。そのうち9種類は体内で

作り出せないので、必須アミノ酸といい、

食事から摂取する必要があります。

で小麦のアミノ酸スコアは下記の通りです。

小麦も米のアミノ酸スコアは高くありません。

必須アミノ酸は主食だけでは十分に補えない事を理解しておきましょう。

(2)はやっぱり逆でした。

コムギの実は硬い外皮に覆われ、その中に可食部である胚乳と、

胚芽が存在する。この3部分の割合は外皮が13.5%、胚乳が84%、胚芽が2.5%である

主に食用とするのは胚乳部分であり、製粉して小麦粉とするのはこの部分である。

なので2が正解。

(3)ですが、温帯から亜寒帯にかけて栽培されています。

日本でも東北や北海道のイメージが強いことからも

冷涼乾燥の地域に適している事がわかります。

また連作にも適していません。

(4)は一番簡単でしょう。天ぷら粉等の

粘り気の成分はグルテンです。

ゆっくり考えれば分かりそうな問題です。

知識を総動員して選択肢を減らしましょう。

2.次の料理と誕生した時代の組み合わせのうち、正しいものはどれか。一つ選びなさい。

(1)大饗料理 ― 安土桃山時代

(2)精進料理 ― 奈良時代

(3)普茶料理 ― 江戸時代

(4)会席料理 ― 明治時代

コレも普茶料理=江戸時代と知っていたので

3と分かりましたが。他の選択肢もしっかりチェックですよ。

・大饗料理

詳細は下記の通りです。

長屋王邸出土木簡などから、

奈良時代には既に貴族社会で接待料理が

成立していたことが伺えるが、

その具体的な形式は不詳である。

全然意味不明です。

奈良次代には有ったらしいので

「大饗料理は大昔」で覚えときましょ。

イメージはこんな感じです。

・精進料理

精進料理(しょうじんりょうり)とは、

仏教の戒律に基づき殺生や煩悩への刺激を避けることを

主眼として調理された料理。

今まで料理の内容が中心で

誕生時期については詳しく説明した

問題はありませんでした。

日本で真の「精進料理」の在り方を示し、

日本的「精進料理」の中興としたものは

鎌倉時代初期の道元禅師とされています。

よってこれも不正解。

・普茶料理

普茶料理(ふちゃりょうり)は、江戸時代初期に

中国から日本へもたらされた精進料理。

普茶=茶=宇治ってことでもたらされた場所は

京都の宇治です。

これが正解。

・会席料理

江戸時代末期に本膳料理を簡略化し、酒の席で楽しむ料理として

成り立つようになります。外食の元祖という所でしょうか。

基本的には料理内容を問う問題が多く

誕生時期を問う問題は非常に少ないです。

この問題は捨ててもいいかも知れませんね。

次みたいな問題がありますし。

3.次のうち、人類の食文化を象徴するものとして誤っているものはどれか。一つ選びなさい。

(1)水の使用

(2)食物の味つけ

(3)火の利用

(4)道具の使用

なめてんのか。

水の使用って。

アライグマでもやってるやろ。

って事で1が正解。

説明なんかいらんよね。

難易度の差が激しすぎますが、

分かる問題から解いていくようにしましょう。

4.次の調理師に関する記述のうち、誤っているものはどれか。一つ選びなさい。

(1)調理師法が制定されたのは、1958(昭和33)年である。

(2)職業としての料理人が増加したのは、江戸期に入ってからといわれる。

(3)大正期に、国内各地の有名なレストランやホテルの厨房には、司厨士と呼ばれる西洋料理の専門料理人(コック)が置かれるようになった。

(4)日本においては、宮中や大名に仕える、いわゆるお抱え料理人は存在しなかった。

コレも全部ちゃんと読めば、4が違うと分かる。

よって4が正解なんですが、全部確認しましょう。

1、調理師法が制定されたのは、1958(昭和33)年です。

これはもう覚えるしかない。

2、外食という概念が生まれたのは江戸時代です。

外食が盛んになったのにともなって、料理人が増加しました。

3、西洋料理が広まったのは明治時代ですが、

全国的に広まったのは大正時代です。明治時代と勘違いしそうですが、

広まるのに時間がかかったと理解しておきましょう。

4.宮中や大名に仕える、いわゆるお抱え料理人は

存在しました。大名が居なくなった後で

仕事がなくった料理人の紹介所として

「部屋」と呼ばれる紹介所が開かれた事も

合わせて覚えておきましょう。

5、次のわが国の食料自給率の状況に関する記述のうち、( )に当てはまる語句の正しい組み合わせはどれか。一つ選びなさい。

「(ア)を除くほとんどの食品を輸入に頼っている。(イ)の自給率は100%に近いが、飼料の大部分を輸入に頼っており、真の自給率は100%にほど遠い。」

(1)ア 米、豆類 ― イ 魚介類

(2)ア 野菜、魚介類 ― イ 鶏卵

(3)ア 米、野菜 ― イ 鶏卵

(4)ア 牛乳・乳製品、豆類 ― イ 肉類

日本が輸入に頼っていない食品は「米」なので

1か3に絞られる。で魚介類か鶏卵かでいくと

鶏卵が正解。国産じゃないと生で食べないでしょ。

って事で3が正解!!

まとめ

今回は北海道編でしたが、地域によって問題が全然違いますね。60問の中に

5問もあるのが驚きですが、5問あれば

確実に解ける問題も複数あります。

「確実に解ける問題を、絶対正解しましょう」

次回27年以降を攻略します。